教育是国之大计、党之大计。教务处深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕“地方性、应用型、数智化”办学定位,在校党委、行政的领导下以本科教育教学审核评估为契机,持续深化教育教学改革,构建高质量人才培养体系,为区域经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑。

一、优化结构,打造应用型专业新体系

学校主动对接安徽省十一大战略性新兴产业和蚌埠市六大产业集群,持续优化专业结构,增强专业与产业的适配度。

动态调整专业布局。围绕产业链,研判人才需求,加快优化专业结构调整。围绕区域优势产业发展,精准对接安徽省特别是皖北地区产业发展需求,以产业需求为牵引完善专业设置及动态调整机制。2020年以来,新增人工智能、新能源材料与器件等新兴工科专业4个,停招专业14个,撤销专业1个。截至2025年,学校共有本科专业60个,其中工学专业40个,占比66.67%,以工为主的专业结构特色鲜明。2025年招生专业47个,其中服务安徽省十一大战略性新兴产业的专业占比达80.85%。

强化专业内涵建设。建立“学校统筹、学院主导、专业主体”的三级联动管理机制,持续推进专业建设向纵深发展。先后获批国家一流本科专业建设点3个、省级一流本科专业建设点9个,省级特色专业6个、省级综合改革试点专业12个、省级卓越人才教育培养计划试点专业6个。无机非金属材料工程、电子信息工程、计算机科学与技术3个国家级一流专业自2023年起纳入省内本科一批次招生。

序号 | 专业名称 | 级别 | 所在学院 | 获批年度 |

1 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 材料与化学工程学院 | 2022 |

2 | 电子信息工程 | 国家级 | 电子与电气工程学院 | 2022 |

3 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 计算机与信息工程学院 | 2022 |

4 | 数学与应用数学 | 省级 | 数理学院 | 2022 |

5 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 数理学院 | 2021 |

6 | 物联网工程 | 省级 | 计算机与信息工程学院 | 2021 |

7 | 生物工程 | 省级 | 食品与生物工程学院 | 2021 |

8 | 化学工程与工艺 | 省级 | 材料与化学工程学院 | 2021 |

9 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机械与车辆工程学院 | 2019 |

10 | 食品科学与工程 | 省级 | 食品与生物工程学院 | 2019 |

11 | 环境设计 | 省级 | 艺术设计学院 | 2019 |

12 | 市场营销 | 省级 | 经济与管理学院 | 2019 |

推进专业认证与评估。积极推进工程教育、新文科、师范类专业认证,学前教育专业师范类专业认证申请和财务管理专业新文科教育专业认证申请已获受理,目前正处于自评自建阶段。

二、深化改革,构建“产出导向”人才培养模式

学校坚持以学生为中心、成果为导向,持续推进人才培养模式创新,强化实践教学与创新创业教育。2021年、2024年两次系统修订人才培养方案,明确最低实践教学学分占比。2024版培养方案中,实践教学学分占总学分比例平均为:工学类专业36.08%,理学类专业31.94%,人文社科类专业37.65%,艺术类专业54.61%。强化劳动教育、体育、美育课程设置,构建“五育并举”课程体系。

学校坚持OBE理念,以现代产业学院为依托,积极探索微专业、特色班、冠名班等多种人才联合培养模式,持续深化产教融合人才培养模式改革。截至目前,学校与地方政府部门及头部企业共建国显智能制造现代产业学院、新能源汽车现代产业学院、丰原海外工程师学院等省级现代产业学院6个、市级现代产业学院1个、校级产业学院7个,协同育人模式获多家媒体报道,成效显著。直接面向企业海外市场就业的“丰原海外工程师学院”首届招生,标志着学校在国际化应用型人才培养领域迈出关键一步。2024年与214所联合开设的“微电子”班,按“3+1”模式培养的42名同学全部就业、全部留蚌、全部服务新兴产业。出台《蚌埠学院微专业建设与实施管理办法(试行)》,以微专业建设赋能学科专业结构改革,开设企业责任、无人机应用技术等4个省级微专业,华为应用技术、数智营销与跨境电商2个校级微专业,为学生拓展知识领域、提升综合素养提供了有效路径。

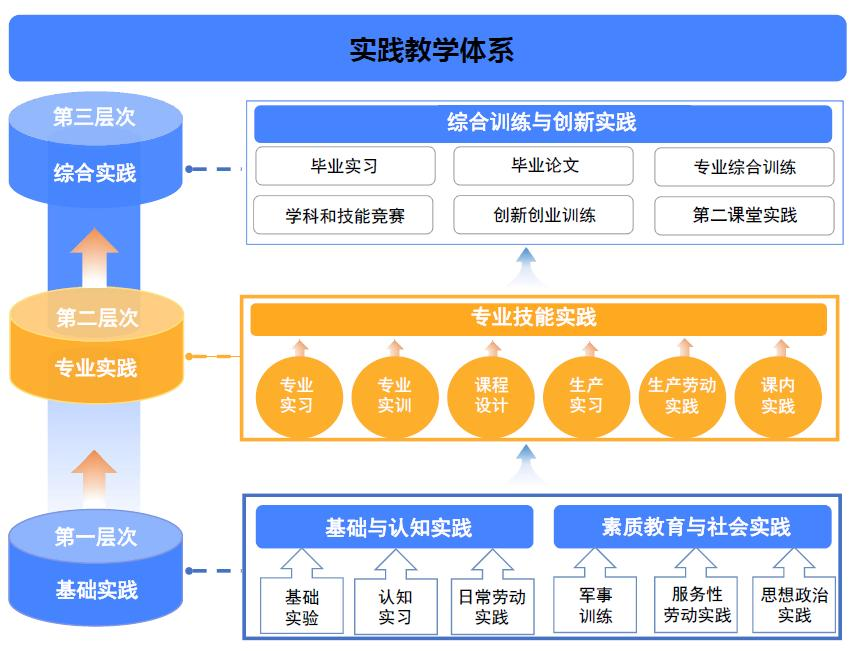

围绕应用型人才培养目标,强化实践教学顶层设计,以应用能力培养为核心,构建“三层次四模块”实践教学体系,着力提升学生的实践能力、创新能力与行业适应能力。学校建有校外实习基地194个,省级实践教学基地33个。近三届,毕业论文(设计)选题来自实验、实习、工程实践和社会调查等的平均比例达83.86%。

学校深入推进课堂教学改革,大力推行启发式、探究式、混合式教学,建成线上线下混合式课程1081门。获批国家级一流本科课程6门,省级一流课程113门。近三年获批省级质量工程项目262项。

序号 | 课程名称 | 级别 | 课程负责人 | 获批年度 |

1 | 多媒体创作基础及应用 | 国家级 | 李妍 | 2020 |

2 | 数控技术 | 国家级 | 李大胜 | 2020 |

3 | 有机化学Ⅱ | 国家级 | 吴景梅 | 2023 |

4 | 信号与系统 | 国家级 | 杨艳 | 2023 |

5 | 文学写作 | 国家级 | 洪何苗 | 2025 |

6 | 化工热力学(双语) | 国家级 | 殷娜 | 2025 |

三、数智赋能,打造智慧教学新生态

学校以数字化转型推动教育教学变革,构建“数据驱动、融合创新”的数智化发展新格局。学校高度重视教学基础设施建设,投入近3500万元改造教学信息化设施,建成F5G全光无线网络、B级标准数据中心机房,实现“万兆核心、千兆桌面”网络架构。智慧教学资源建设经费投入持续加大,不断优化升级学校泛雅网络课程教学平台和尔雅、智慧树等优质网络课程资源管理平台,升级改造多媒体教室,建设智慧教室159间。依托泛雅网络课程平台建成自建课程1081门,资源总量15万条,存储量超3万GB。获批省级“AI+教育”课程15门,虚拟仿真实验教学项目9个。

坚持数智化引领,促进学校内涵式发展。蚌埠学院遵循专业导向、学用结合、协同发展原则,构建数智化人才培养体系,全面推进2024版人才培养方案修订。结合专业特点,将信息化、数字化、智能化等元素融入课程体系和培养过程,利用数字教育资源拓展学生第二课堂。通过调整课程体系,每个专业加入数智化基础类课程,以及专业与计算机技术结合紧密的新技术新方法前沿课程,引领教师数智化转型。加大传统专业数字化、智能化改造,促进传统专业创新发展;开发汇聚数字资源课程,将数字化、智能化等元素融入课程教育教学;全面提高广大师生数智化素养,切实促进数字技术与教师教学和学生学习的深度融合。

四、创新引领,培育应用型人才新动能

学校近年来高度重视创新创业教育,通过完善的顶层设计和激励政策,全面推动教育教学改革。在顶层设计方面,学校汲取OBE理念,将成果导向思想融入管理体系,修订了《大学生创新创业训练计划项目管理办法》等多项制度,并将创新创业成果纳入“第二课堂成绩单”,形成了完整的制度体系,有效促进了创新创业工作的规范化发展。同时,学校出台系列激励政策,对师生参与创新创业活动给予大力支持:教师指导成果与绩效工资、职称评审和岗位晋升挂钩;学生可获得课程替代、学分认定和现金奖励,并在二级学院考核中纳入相关指标。这些举措营造了全体师生关注和参与创新创业教育的良好氛围,学生参与率高达100%。十四五以来,学校立项国家级大学生创新创业训练计划项目363项、省级项目1083项,并在各类学科和技能竞赛中获得国家级奖项232项、省级1700项,成果丰硕。

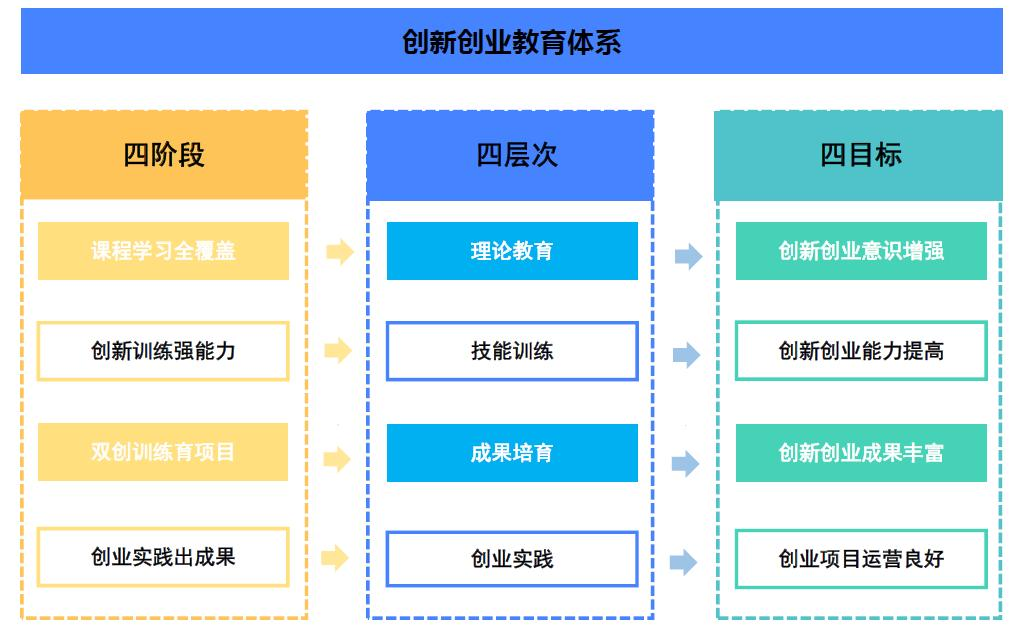

为进一步强化实践能力培养,学校打造了多元化的创新实践平台,包括教育部科学工作能力教育中心、艺术教育中心、劳动教育中心及5G与人工智能实训中心等,并建设了“孕沙成珠众创空间”等孵化基地,现有16个项目入驻,带动300余名学生参与实践。同时,学校实施“四阶段、四层次、四目标”的培养模式,面向全体学生开设创业基础等必修课程和25门网络选修课程,通过理论教育、技能训练、成果培育和创业实践四个层次,逐级提升学生创新创业能力。这一模式以学生能力为中心,实现了意识增强、能力提高、成果丰富和项目运营良好的目标,为学生构建了“实践有平台、实训有岗位、实习有保障”的综合体系,有力推动了应用型人才培养和创新创业教育的高质量发展。

五、建章立制,服务学校高质量发展

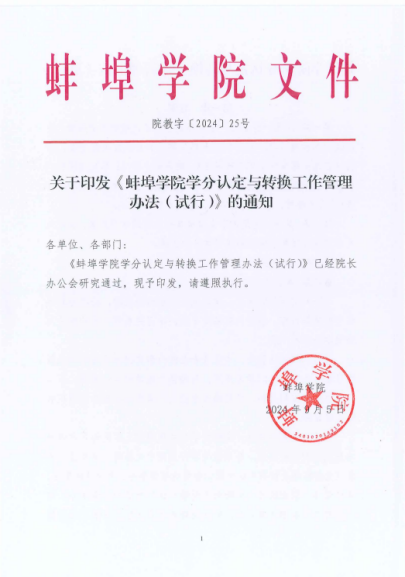

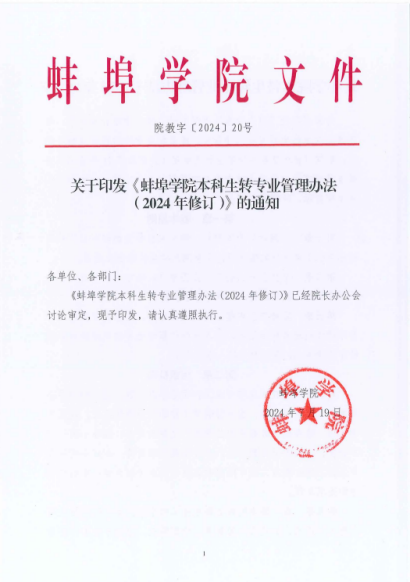

学校深入贯彻“以生为本、质量为要”的教育理念,以制度创新驱动教育教学改革深化与专业内涵提升,系统推进人才培养各环节的规范化、科学化建设。教务处围绕构建数智化人才培养体系,发布2024版本科专业人才培养方案指导意见,全面启动新版人才培养方案制定工作;同步出台学分认定与转换工作管理办法,推动人才培养模式改革,服务学生多样化成长需求。同时,学校修订完善转专业管理办法、学业预警机制及学士学位授予细则等多项制度,夯实教学管理基础,提升治理效能。

在实践教学与专业建设方面,学校修订本科毕业设计(论文)管理办法,并创新推行“双导师制”,强化过程指导与质量保障;制定实验室安全分级分类与危化品管理细则,推进教学实验室标准化认定,筑牢校园安全防线。此外,学校出台微专业建设与实施管理办法,优化专业负责人机制,推进专业结构动态优化。为强化学生创新创业能力,制定毕业设计(论文)替代办法与学科竞赛管理办法,全面激发学生创新活力,提升竞赛育人实效,为高素质应用型人才培养提供坚实的制度保障。

砥砺奋进铸华章,继往开来启新程。面向未来,蚌埠学院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记为党育人、为国育才的初心使命,以新一轮教育教学审核评估为新的起点,持续深化教育教学改革,加快建设特色鲜明的高水平应用型大学,为教育强国建设贡献蚌埠学院力量!(撰稿:张现峰;编辑:尹成彬;审核:李大胜)